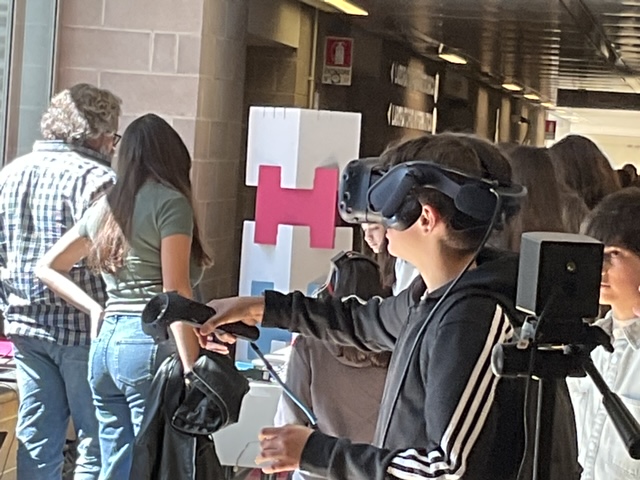

La 17ª edizione di RomeCup 2024 dal titolo “Intelligenza artificiale e robotica per la sfida della sostenibilità olistica”, è stata inaugurata il 20 marzo all’Università degli Studi Roma Tor Vergata presso la Macroarea di Ingegneria, In programma convegni, incontri di Orientamento dedicati agli studenti delle scuole superiori (previste 4000 presenze nelle due giornate del 20 e 21 marzo a Tor Vergata), aree dimostrative con l’esposizione prototipi di università, scuole, aziende, startup e centri di ricerca, gare di robotica, laboratori didattici, un ciclo di Talk scientifici di Ingegneria Tor Vergata su temi della ricerca, innovazione e sostenibilità.

Crediti immagini: Pamela Pergolini

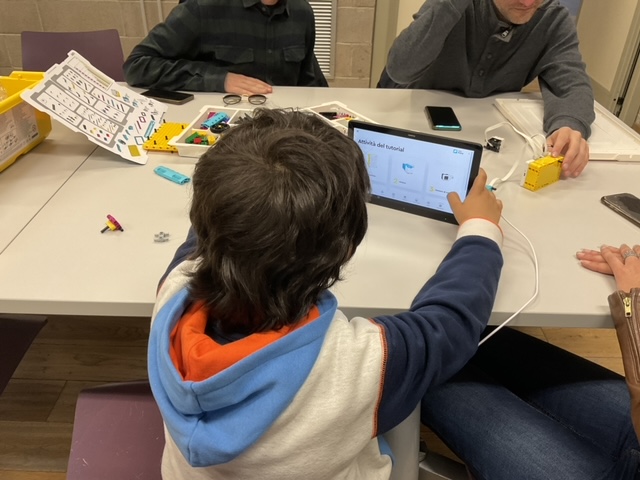

L’ evento è stato l’occasione per celebrare anche la Giornata Nazionale delle Università, il 20 marzo, dedicata al sapere e all’istruzione, proposta dalla CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. L’ edizione 2024 si è aperta al pubblico con l’area dimostrativa nella quale sono stati esposti i prototipi di scuole, centri di ricerca, università, aziende e startup, con le gare di robotica, i contest universitari e i laboratori didattici rivolti alle scuole.

Ad aprire la RomeCup 2024, mercoledì 20 marzo, ore 10:00, il convegno “Le frontiere della conoscenza per il benessere dell’uomo e del pianeta” (Aula Convegni, Edificio della didattica, Macroarea Ingegneria). Nel pomeriggio, sempre presso la Macroarea di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dalle 14:30 alle 16:00, il “Talk sulle sfide della sostenibilità olistica” . Ha moderato gli incontri Riccardo Luna, conduttore e direttore di Italian Tech.

La manifestazione ha visto, sempre a Ingegneria Tor Vergata (Aula Convegni, Edificio della didattica) nella mattinata di giovedì 21 marzo, il convegno “I progetti al fianco delle aziende”. La premiazione dei vincitori delle gare di robotica si tiene venerdì 22 marzo in Campidoglio, presso la Sala Laudato Sì e la Sala della Protomoteca.

La RomeCup 2024 è promossa dalla Fondazione Mondo Digitale ETS e dal Gruppo di Automazione e Robotica di Ingegneria Roma Tor Vergata, in collaborazione con Italian tech e Gruppo GEDI ed è patrocinata da Regione Lazio, Roma Capitale, Unindustria e Siri.

Per il secondo anno è stato indetto il Premio, pari a 20.000 Euro, al miglior ricercatore in ambito robotica e intelligenza artificiale.

Vai al programma completo di RomeCup2024

#RomeCup2024 #ingunitorvergata